Das in der Gesellschaft tief verwurzelte Rollenverständnis von Mann und Frau hilft in der Gendermedizin, denn viele Herausforderungen für eine geschlechterspezifische Behandlung lassen sich daraus ableiten. Die Gesellschaft zeichnet immer noch ein Bild von Frauen, die trotz ihrer zunehmenden Präsenz in der Arbeitswelt und in Führungspositionen primär für Kindererziehung und Haushalt verantwortlich sind: Aus dieser Simplifizierung heraus werden Frauen seltener Führungsaufgaben zugetraut, sie erhalten eher (soziale) Anweisungen und führen diese „wie eine gute Mutter aus“. Eine solche (männlich geprägte) stereotype Rollenverteilung suggeriert eine natürliche Neigung der Frauen zur Fürsorge und Gehorsam und impliziert gleichzeitig geringere Entscheidungsfreudigkeit und Führungsambitionen.

Frauen gelten oft als kompliziertere Wesen und müssen ihre gesellschaftlichen (sozialen) Rollen erfüllen, solange es geht. Dies spiegelt sich auch im medizinischen Setting wider: Frauen wird psychologisch nicht selten eine sanftere Therapie zugewiesen, da sie angeblich ihre Symptome übertreiben und intensive Behandlungen nicht so gut vertragen (wollen). Zudem wird angenommen, dass Frauen nicht lange von Zuhause wegbleiben wollen und stationäre Behandlungen seltener in Frage kommen. Dies widerspricht den Grundsätzen der Gendermedizin, weil aufgrund von Stereotypisierungen die medizinische Versorgung des weiblichen Geschlechts leidet.

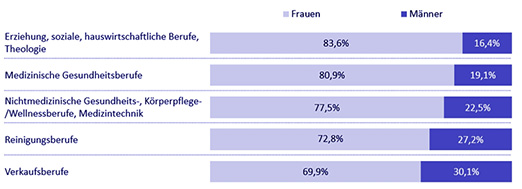

Wenn Männer für Frauen „typische“ Rollen übernehmen, werden sie nicht selten von der Allgemeinheit mit Skepsis und Verständnislosigkeit quittiert. Die Anzahl männlicher Erzieher in den Kitas ist verschwindend gering (siehe Abb. oben: Männer in Frauenberufen. Quelle: www.statista.com). Obwohl die Zahl der Pfleger steigt, ist sie bei weitem nicht vergleichbar mit der Zahl der Pflegerinnen. Auch die Zahl der Grundschullehrer ist nicht sehr hoch. Auch wenn die Gründe für die Unterbesetzung multikausal sind, nehmen sich Männer in der Regel als besonders robust wahr. Damit zusammenhängend betrachten sie sich auch tendenziell weniger anfällig für psychische Erkrankungen. Daher wird bei ihnen seltener eine entsprechende Therapie als notwendig erachtet, weil sie sich schneller „zusammenreißen“ können. Im Gegensatz dazu werden Männer dennoch „spezifischer“ versorgt, da sie häufiger in klinische Studien einbezogen werden.

■ Die unsichtbare Falle im ärztlichen Alltag

Warum das Schubladendenken weiterhin so verbreitet ist und es Ärztinnen und Ärzten schwerfällt, sich auf eine Person frei von Gender-Schematas einzulassen, hat auch viel mit dem Stress im Berufsalltag und der enormen Vielfalt an Aufgaben zu tun, die es heute zu bewältigen gilt. Von Allgemeinärzten bis zu Onkologen – die Anzahl der Therapien und Behandlungsoptionen nimmt stetig zu. Obwohl es eine gute Nachricht für die Patientinnen und Patienten ist, dass die Medizin nie fortschrittlicher war als heute, führt dies oft zur Überforderung bei den Behandlern. Sie müssen sich um viele Patientinnen und Patienten, deren Schicksale und Bedürfnisse kümmern, zahlreiche Erkrankungen behandeln und eine Vielzahl von Therapieoptionen berücksichtigen. Hinzu kommt, dass es wenig Information über Gendermedizin und deren Vorteile gibt, was die Anwendung geschlechtsspezifischer Behandlungen erschwert.

Am Ende des Tages schnappt auch bei Healthcare Professionals (HCP) die Alltagsfalle zu und routinierte Schematas erleichtern Alltagsentscheidungen, gleichwohl Ärztinnen und Ärzte im Gespräch und in ihrem Selbstverständnis ganz anders agieren wollen. Erkenntnisse über Say-Do-Gaps können nicht nur ihnen helfen, eine bessere medizinische Versorgung gender-gerecht und vorurteilsfrei anzubieten, sondern auch Pharmaunternehmen in ihrer HCP-Kommunikation unterstützen. Dadurch lässt sich sowohl die Patientenversorgung verbessern als auch neues, kontextspezifisch zu veränderndes Verhalten für Marketingansätze nutzen.

Der Say-Do-Gap ist dabei ein flüchtiges Konstrukt im Pharma-Kontext. Er schwebt im (virtuellen) Raum, umhüllt alles und verflüchtigt sich, sobald objektiv versucht wird, ihn zu fassen. Im Vergleich dazu ist der Say-Do-Gap im Konsumverhalten oft viel leichter zu thematisieren: Wenn beispielsweise Verbraucher sagen, dass sie nachhaltig leben und Klimaschutz als besonders wichtig empfinden, aber gleichzeitig erklären, dass ihr Fernreiseverhalten eine Ausnahme darstellt, ist der Say-Do-Gap schnell identifiziert und kann offen diskutiert werden. Im ethischen Bereich, insbesondere in der Medizin, ist die Identifikation von Say-Do-Gaps schwieriger und mit psychologischen Fallstricken verbunden. Wenn eine Ärztin oder ein Arzt mit der Inkonsistenz zwischen ihren Aussagen und dem tatsächlichen Tun aus Fakten und Verordnungen konfrontiert werden, entsteht eine für sie unangenehme Rechtfertigungssituation (kognitive Dissonanz). Das betrifft leicht zu bagatellisierende Volkskrankheiten, aber auch mitunter lebensbedrohliche Indikationen.

Wenn HCPs behaupten, dass alle Patientinnen und Patienten stets gleich und Männer wie Frauen nach ihren Bedürfnissen behandelt werden, stellt sich die Frage: Ist das glaubwürdig? Es ist schwer, dies 1:1 nachzuprüfen, und Healthcare Professionals werden abweichendes Verhalten tendenziell eher bestreiten. Auch wenn Marktdaten anderes zeigen, werden Ärzte aus ihrer Selbstverständnis heraus eher rational intervenieren.

Im Arzt-Patienten-Alltag werden Gespräche als unangenehm wahrgenommen, wenn Behandler sich in die Enge getrieben fühlen und gleichzeitig eine hohe Erwartungshaltung bei Patientinnen und Patienten besteht. In diesem emotionalen Kontext möchten HCPs besonders souverän erscheinen und keine Rückfragen zulassen: Ein vertrautes Medikament kann in solchen Situationen viel emotionale Sicherheit gewährleisten. Dieses Medikament wird aufgrund seiner emotionalen Sicherheit entsprechend der Argumentationslinie verschrieben und nicht, weil es besonders geeignet für diesen Mann oder diese Frau ist oder den spezifischen Bedürfnissen im Alltagsumfeld entspricht. In einem psychologisch aufbereitetem Interview mit Ärzten werden aber genau die Argumente überwiegen, die unterstreichen, dass dieses Medikament besonders geeignet für genau diese Patientinnen und Patienten ist.

Auch in der Schmerzmedizin sind Say-Do-Gaps allgegenwärtig und stehen im Widerspruch zur Gendermedizin. Große Unterschiede bestehen zwischen der Schmerzbehandlung bei Männern und Frauen. Frauen berichten oft von chronischen Schmerzen, die aus ihrer Sicht nicht ernst genommen wurden und von Ärzten als übertrieben bagatellisiert wurden. Männer hingegen erhalten oft eine intensivere Schmerzbehandlung, selbst wenn ihre Schmerzberichte ähnlich sind. Diese Ungleichbehandlung kann zu einer unzureichenden Schmerzlinderung bei Frauen führen, obwohl das vonseiten der Mediziner nicht beabsichtigt wurde. Frauen werden demnach unbewusst diskriminiert, u.a. auch deshalb, weil Gendermedizin keine Berücksichtigung findet.

■ Erkennen und Überwinden des Say-Do-Gaps in der Gendermedizin

Konventionelle Untersuchungsmethoden stoßen hier an ihre Grenzen: Sollen die Aussagen des Arztes/der Ärztin für bare Münze genommen werden? Soll das gesprochene Wort (unkommentiert) als Wahrheit anerkannt werden? Oder sollen Ärzte in Settings überführt werden, um ihre Entscheidungen nochmals selbst erleben und sich im Nachgang ein Bild über ihr Verhalten zu machen?

Der Say-Do-Gap im Kontext der Gendermedizin passiert oft hinter verschlossenen Türen. Dennoch kann er näher beleuchtet werden. Dies gelingt etwa, wenn sich mehr Zeit genommen wird, konkrete Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Durch unterschiedliche Ansätze psychodramatischer Forschung lassen sich immer neue Puzzlestücke entdecken, die später in der Analyse zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden können und am Ende auch Lösungsansätze durch Neudefinition von Kontextbedingungen entwickeln.

Wird ein Say-Do-Gap frühzeitig erkannt, eröffnet dies Pharmaunternehmen neue Perspektiven. Das Verständnis überholter ärztlicher Denkmuster und Fallstricke im Berufsalltag kann als Hebel dienen, eine bessere Versorgung der Patientinnen und Patienten zu ermöglichen, über Kontextansprache Therapien merkwürdiger im Berufsalltag der Behandelnden zu positionieren und dadurch auch neue und Routinebefreite Handlungs- und Verordnungsmuster zu etablieren.

Über die Autoren:

Irena Leuthold ist seit 2011 bei K&A BrandResearch schwerpunktmäßig im Bereich der qualitativen Marktforschung tätig. Als erfahrene K&A Psychodrama-Spezialistin berät sie Kunden primär in Bezug auf psychologische Kontext- und Motivstrukturanalyse im Dienste der Marke. Nach ihrem Studium an der Universität Bamberg war sie anfangs in der Pharmamarktforschung auf Kundenseite tätig.

Polina Ginzburg ist Senior BrandConsultant bei K&A BrandResearch. Nach dem Studium der International Economics und Empirischen Sozialforschung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ist sie seit 2006 für K&A BrandResearch im Einsatz. Sie betreut hauptsächlich Kunden aus den Segmenten HealthCare, B2B und FMCG. Aufgrund ihrer Jugend in St. Petersburg (Muttersprache: Russisch) betreut sie zudem Kunden mit den Distributionsschwerpunkten Russland, Ostmitteleuropa und Israel. Sie ist eine ausgebildete Psychodrama-Praktikerin für Gruppenleitung, Beratung und Rollenspiel (Moreno Institut Edenkoben).