■ Wenn das Staunen ins Spiel kommt

Guerilla-Marketing bietet genau hier eine Lösung. Statt breiter Streuung setzt es auf situative Präzision. Es sucht ungewöhnliche Orte, emotionale Trigger und den richtigen Moment, um Menschen zu berühren, betroffen zu machen, zu anderem Handeln zu bewegen. Nicht zwingend laut, aber im jeweiligen Kontext sehr wirksam. Nicht belehrend, sondern aktivierend. Und es funktioniert dort besonders gut, wo reguläre Werbekanäle nicht greifen: Im „echten“ Leben der Menschen.

Ein Beispiel, das den disruptiven Charakter von Guerilla-Marketing im Healthcare-Sektor verdeutlicht: In Australien entwickelte die Patientenorganisation MPA 2014/15 ein fiktives Instagram-Profil namens „Melanoma“, das gezielt Sonnenanbeter:innen likte und ansprach: „I really like your Skin. Maybe too much. Check your moles.“ Das verstörte, ging viral und erreichte, was herkömmlichen Kampagnen auf gewohnten Kanälen oft fehlt: Messbare Aufmerksamkeit (Reichweite 2,5 Mio. in der Kernzielgruppe 16-30 Jahre), massive Berichterstattung über alle Medien und starker Anstieg beim Hautscreening in der Folgezeit. Unter dem Strich bewirkte die Kampagne konkrete Verhaltensänderungen aufgrund eines konkreten Kontextbezugs („Braun und schön werden unter der Sonne Australiens“).

Gerade Gesundheitsthemen profitieren von intensiver Nähe zum Alltag der Menschen. Als es darum ging, während der Corona-Pandemie in kurzer Zeit eine kritische Masse Impfwilliger zu mobilisieren, wurden zahlreiche Maßnahmen mit Guerilla-Charakter ins Leben gerufen. Sie suchten den direkten Kontakt mit der Zielgruppe, trotz und gerade wegen des gebotenen Social Distancing. Dabei spielte auch das Überraschungsmoment eine große Rolle. Es gab niederschwelliges „Impfen zum Mitnehmen“ an unerwarteten Orten wie dem Stuttgarter Flughafen mit dem Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson, im S-Bahn Sonderzug (Ringbahn S42) in Berlin oder in einem Impfbus am Kölner Hauptbahnhof. Unter dem Motto #HierWirdGeimpft wurde das Impfen mitten im Alltag sichtbar und bekam große Aufmerksamkeit (Abb. 1).

Abb. 1: Guerilla-Impulse im Healthcare-Kontext (Beispielbilder, erstellt mit KI). Quelle: K&A BrandResearch

Wohl wissend, dass Publikumswerbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel in der EU nicht zulässig ist, lassen sich solche Herangehensweisen auf vielfältige Präventions-, Awareness- und Selbstmedikationsthemen (OTC) übertragen. So machte ein PTA mit der „Mission: Apotheke vor Ort“ 2024 bundesweit auf die prekäre Lage der Vor-Ort-Apotheken aufmerksam. Und Vomex A (Klinge Pharma) warb mit dem „Piraten-Prank“ und versteckter Kamera erfolgreich für ihr „Seepferdchen-Pulver“ gegen Seekrankheit/Übelkeit (HWG-konform ohne direktes Laien-Product-Push). Die Kampagne gewann beim COMPRIX 2018 in der Kategorie Guerilla.

Auch Aktivitäten der deutschen AIDS-Hilfe können als Guerilla-Kommunikation verstanden werden. Zahlreiche Mitglieder der Community wurden aktiviert, als vor der Welt-AIDS-Konferenz 2016 gemeinsam mit „Jugend gegen AIDS“ und UNAIDS die Aktion ProTEST ins Leben gerufen wurde. Es ging darum zu sensibilisieren und Testmotivation zu schaffen. Ein Ziel, das auch die „Kopfkino“-Aufklärungskampagne der BZgA verfolgte, die in Form von plakativen Motiven für Kondomnutzung und STI-Testung warb. Mit eindrücklicher Bildsprache und Botschaften wie „Dein Ex juckt dich noch immer? Ab zum Arzt.“

Guerilla-Mechanismen lassen sich auf viele weitere Themen anwenden. Zuckertütchen dienen als „kleinster Hörtest der Welt“ (bitte schütteln!) und für die Augengesundheit bei Kindern lassen sich Spiegel mit augenzwinkernden Sprüchen in Schwimmbädern oder Schuleinrichtungen installieren: „Siehst du mich klar? Wenn nicht, ab zum Sehtest!“ Selbst weniger medizinisch anmutende Gesellschaftskontexte wie die erhöhte Mortalität an Badeseen aufgrund fehlender Schwimmkenntnisse könnte man sehr effizient über eine psychologisch-subtile Ansprache in andere Bahnen lenken.

Kontextrelevanz wird so zur neuen Reichweite – und eine punktgenaue kontextrelevante Ansprache führt vom „Push“ zum „Pull“.

■ Kontext schlägt Reichweite

Ein „Wow“-Effekt ist dabei nicht unbedingt ein lautes Marktschreien, sondern ein Moment innerer Bewegung und Betroffenheit. Er entsteht dann, wenn etwas Unerwartetes auf hohe persönliche Relevanz trifft. Das bedeutet, dass weniger über ein Produkt bzw. eine Therapie langatmig erklärt werden muss, sondern intuitiv ein direkter Bezug zum Alltag geschaffen wird. Allein ein Zeckensymbol auf einer Spielwiese motiviert Eltern sehr schnell und ohne großes Begründen, ihren Kindern vorsorglich Schutz zukommen zu lassen.

Bereits die Marketing-Legende Philip Kotler hat sich mit dem Thema befasst: Um einen messbaren Wow-Effekt zu bewirken, müssen in seinem Dreistufenmodell Amazement, Anchoring und Activation/Sharing gleichermaßen ausgelöst werden. Wenn sich eine Therapie oder Präventions-Maßnahme kontext-genau verankern lässt (z.B. über konkrete Symptomansprache) und dabei positive Irritation erzeugt wird (durch Guerilla-Aktionen), kann sie sich aus der Masse der indifferenten Kommunikationsbeschallung herausheben.

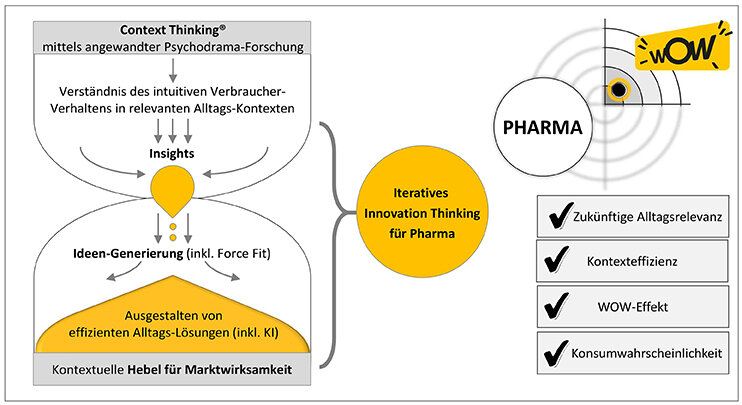

Dabei geht es weniger um die Kommunikationseffekte an sich, als um ausgelöste Verhaltensänderung. Das braucht gerade im Pharma-Kontext Fingerspitzengefühl. Aktionen müssen integrierend wirken, nicht übergriffig. Um den richtigen Ton zu treffen, kann man Zielgruppen und ärztliche Verordner frühzeitig einbinden und mit Methoden der Kreativitätspsychologie und angewandten Psychodrama-Forschung arbeiten: Auf Basis „echter“ Erlebnisse werden realitätsnah Botschaften, mögliche Guerilla-Aktivitäten und zu erwartende Reaktionen exploriert (Abb. 2). Im Rollenspiel sprechen potenziell Betroffene mit fiktiven Gesundheitsbotschaftern. Es werden Kommunikationselemente identifiziert, die Brüche im System adressieren und wirkungsvolle „Wow-Impulse“ erzeugen. In Co-Creation-Workshops können darauf aufbauend Kommunikationsszenarien entwickelt werden. Dabei entstehen konkrete, alltagstaugliche Ideen – oft mit hohem emotionalem Gehalt.

Abb. 2: Wow-Effekte fördern Verhaltensveränderungen. Quelle: K&A BrandResearch

Technologisch kann das Concepting durch KI-Tools angereichert werden. Sie helfen dabei, psychologische Codes und Schlüsselreize zielgruppenkonform zu übersetzen, relevante Orte und Kontexte zu konkretisieren und passende Inhalte in Echtzeit zu generieren.

■ Aus Routinen ausbrechen – mit System

Wer Pharma-Marketing anders denken will, muss das Staunen (wieder) lernen. Guerilla-Maßnahmen bieten einen ebenso charmanten wie wirksamen Zugang zu Zielgruppen-Ansprache mit Wow-Effekt. Durch Kontextrelevanz, Überraschungsmomente und eine emotionale Nähe, die über Standardkommunikation nur selten erreicht wird. Unterstützt durch psychodramatische Techniken, Co-Creation, KI und etwas Mut entstehen Kampagnen, die nicht nur kurzfristig auffallen, sondern langfristig wirken.

Es geht darum zu verstehen, warum sich Betroffene in bestimmten Kontexten wie entscheiden oder Ärzte bezüglich Therapieentscheidungen eine Kurskorrektur vornehmen. Wer gezielt Impulse setzt, wo Menschen leben, arbeiten, sich freuen oder zweifeln, wird eher gehört und hält alle Optionen für Verhaltensänderungen in Händen. Und das ist in einer Branche, die vom Vertrauen lebt, vielleicht die wertvollste Wirkung überhaupt.

Die Diplom-Psychologin Anja Postler ist seit 2010 bei K&A BrandResearch tätig und betreut nationale und internationale Kunden aus den Bereichen FMCG, Handel und Pharma. Daneben promoviert sie zum Thema Förderung von Innovation und Kreativität.

E-Mail: A.Postler@ka-brandresearch.com

Dr. Uwe Lebok gilt im deutschsprachigen Raum als Marketing-Experte für die Positionierung von Marken und verstärkt als Impulsgeber Marken in „Sackgassen“. Er ist Vorstand (CMO) beim Marktforschungs- und Markenberatungsinstitut K&A BrandResearch® und unterstützt vor allem mittelständische Unternehmen mittels researchbasierter Markenstrategien.

E-Mail: U.Lebok@ka-brandresearch.com