Demnach gibt gut ein Drittel (35 %) der 18- bis 50-Jährigen, denen zumindest ab und an die Gesellschaft anderer Menschen fehlt, eine Veränderung des sozialen Umgangs miteinander als Auslöser dafür an. Nur eine Ursache nannten die Betroffenen noch häufiger: zu wenig Zeit für die Kontaktpflege, etwa aufgrund eines stressigen Jobs, der Kindererziehung oder anderer Verpflichtungen (55 %). Eine Rolle beim Empfinden von Einsamkeit spielen darüber hinaus die Enttäuschung durch andere Menschen (26 %) sowie die Tatsache, dass die eigene Kommunikation mit anderen meistens nur noch digital stattfindet (18 %).

Erst einsam, dann depressiv?

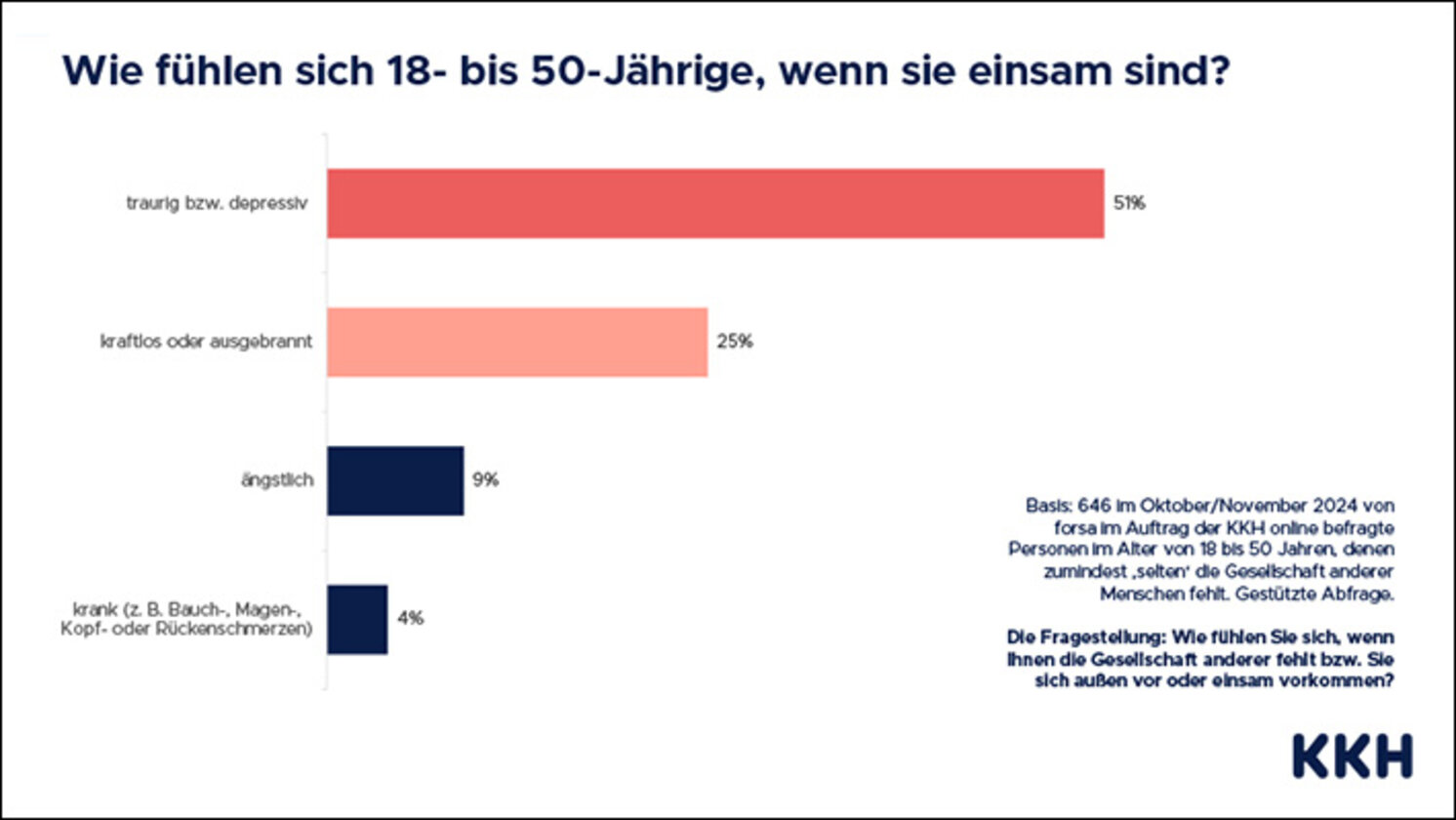

Laut forsa-Umfrage haben sich rund zwei Drittel der 18- bis 50-Jährigen schon einmal außen vor oder auch einsam gefühlt (64 %). Einem Viertel der Befragten fehlt die Gesellschaft anderer Menschen häufig oder manchmal, auf 39 Prozent trifft dies eher selten zu. Alarmierend: Die Hälfte der Betroffenen fühlt sich in Momenten der Einsamkeit traurig und depressiv (51 %), jede/r Vierte kraftlos oder ausgebrannt (25 %), jede/r Elfte ängstlich (neun %).

„Wer dauerhaft einsam ist, kann in der Folge psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen entwickeln“, sagt Aileen Könitz, Ärztin und Expertin für psychiatrische Fragen bei der KKH. „Es ist ein Teufelskreis: Menschen, die einsam sind, entwickeln häufig depressive Symptome. Menschen mit Depressionen wiederum ziehen sich häufiger aus dem Leben zurück und werden einsam.“

KKH-Daten von Versicherten im Alter der Umfrageteilnehmer zeigen: Depressionen und Angststörungen haben bei der Generation Z besonders stark zugenommen. So sind wiederkehrende Depressionen bei den 18- bis 29-Jährigen von 2013 auf 2023 um mehr als 130 Prozent gestiegen, Angststörungen um 42 Prozent. Zum Vergleich: Im Gesamtdurchschnitt registrierte die KKH ein deutlich geringeres Plus von gut 56 beziehungsweise knapp 19 Prozent. Gerade Angststörungen haben seit der Corona-Pandemie bei den 18- bis 29-Jährigen noch einmal überproportional zugenommen: von 2019 auf 2023 um fast 30 Prozent, also um durchschnittlich gut sieben Prozent pro Jahr. Über den gesamten Auswertungszeitraum ab 2013 gesehen waren es gut vier Prozent pro Jahr.

Online-Community statt Gemeinschaft?

„Einsamkeit und Unsicherheit – das sind zwei hohe Klippen in unserer Gesellschaft. Um diese zu umschiffen, sind wir auf Beziehungen angewiesen, die unser Selbstbewusstsein stärken, die also auf Sicherheit, Geborgenheit und gegenseitigem Verstehen und Vertrauen beruhen“, erläutert Aileen Könitz. Doch der soziale Zusammenhalt steht seit der Corona-Pandemie dauerhaft auf dem Prüfstand. Seither jagt eine Krise die nächste: Inflation, Ukraine-Krieg, Migrationsprobleme, Klimawandel. In solchen Zeiten der Instabilität nimmt die Unsicherheit zu, Frustrationen addieren sich und werden häufig auf andere Menschen projiziert, die für diesen Zustand alles andere als verantwortlich sind.

Seit der Corona-Krise sind zwischenmenschliche Kontakte darüber hinaus aus etlichen Feldern verdrängt worden. Ein sozialer Nachholeffekt hat sich häufig nicht eingestellt. Im Gegenteil – digitale Angebote gehören mittlerweile wie selbstverständlich zu unserem Leben: Videokonferenz statt Kollegentalk im Büro, Online-Kurs statt Gemeinschaftssport im Verein, Online-Shopping statt Plausch mit dem Händler vor Ort. Wir wickeln unseren Alltag größtenteils online ab, von der Arbeit bis hin zur Freizeit. Der persönliche Austausch verkümmert an vielen Stellen.

Die zunehmende, teils auch exzessive Nutzung sozialer Medien vor allem bei jüngeren Menschen kann paradoxerweise ebenfalls einsam machen. Die große Online-Community – im Grunde klingt das nach Verbundenheit und Geselligkeit. Tatsächlich können soziale Medien ein wichtiger Baustein sein, um Kontakte zu knüpfen und zu halten – wären da nicht die ewigen Rankings. Im Netz wird alles und jeder bewertet – und häufig auch abgewertet. Diesen ständigen Vergleichen können häufig nur diejenigen standhalten, die sich geschickt inszenieren. Mögliche Folgen: Unzufriedenheit, depressive Gefühle und Einsamkeit bei den anderen.

Einsam – und nun?

Menschen empfinden Einsamkeit auf unterschiedliche Weise, etwa als Gefühl, dass ihnen andere Menschen fehlen, denen sie sich nahe fühlen und denen sie sich anvertrauen können, oder auch als Gefühl, keiner Gruppe zugehörig zu sein. Manche können mit diesen Empfindungen umgehen, andere reagieren mit gesundheitsschädigenden Verhaltensweisen darauf. Einsame Menschen bewegen sich häufig weniger, schlafen schlechter und ernähren sich ungesünder. Dieses Verhalten spiegelt in Teilen auch die forsa-Umfrage wider. Gut zwei Drittel der Befragten, die sich zumindest ab und an einsam fühlen (67 %), lenken sich in solchen Situationen ab, indem sie beispielsweise Videos schauen oder im Internet surfen. Rund jede/r Vierte (23 %) greift zu Genussmitteln wie Alkohol oder Süßigkeiten. Die Folgen können in vielerlei Hinsicht problematisch sein. „Menschen, die chronisch einsam sind, können nicht nur psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen entwickeln, sondern haben auch ein höheres Risiko für koronare Herzerkrankungen und eine reduzierte Immunabwehr. Zudem sind sie anfälliger für Suchterkrankungen“, erläutert Aileen Könitz.

Positiv wiederum: 61 Prozent der Befragten, die zumindest ab und an einsam sind, suchen in solchen Momenten den persönlichen Kontakt zu anderen Menschen. „Das ist genau richtig“, betont Expertin Könitz. „Alles, was uns einander näherbringt, wirkt gegen Einsamkeit. Das können gemeinsame Aktivitäten sein wie spazieren gehen, spielen, musizieren, tanzen oder Erlebnisse in der Natur.“ Gerade jungen Menschen sei häufig nicht klar: Tausende Follower und Chat-Bekanntschaften in sozialen Netzwerken können niemals reale Freunde ersetzen. Denn in Chats beispielsweise erhalte man nur einen Bruchteil der Informationen, die es brauche, um andere Menschen wirklich einschätzen, kennen und verstehen zu lernen, erläutert die Expertin.

Die KKH will das Thema Einsamkeit mehr aus der Tabu-Zone holen. „Wir müssen die hohe Verbreitung von Einsamkeit und vor allem den Leidensdruck der Betroffenen stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken“, sagt KKH-Vorstandsmitglied Stephanie Engelmann, die sich besonders im Bereich der psychischen Erkrankungen engagiert. Generell müsse mehr Wissen über das Phänomen Einsamkeit vermittelt, soziale Kompetenzen gestärkt und Menschen da angesprochen werden, wo sie sind – also beispielsweise mit Blick auf Jüngere etwa in Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten sowie im Internet.