Medizinische Weiterbildung muss praxisnah, effizient und jederzeit abrufbar sein. Hier kommen digitale Technologien ins Spiel. Pharmaunternehmen wie Lilly setzen zunehmend auf VR-gestützte Lernangebote, um Medizinerinnen und Medizinern eine neue Dimension des Lernens zu ermöglichen. So können etwa rheumatologische Erkrankungen in virtuellen Räumen nicht nur dargestellt, sondern auch im Krankheitsverlauf nachvollzogen werden. Die Technologie bietet faszinierende Einblicke und Studierende sowie Ärztinnen und Ärzte erhalten Einblicke in pathologische Veränderungen, die sie in der realen Welt nur selten in dieser Tiefe erleben. „Die Technologie ermöglicht es, Krankheitsverläufe nicht nur theoretisch zu verstehen, sondern sie hautnah zu erleben“, erklärt Katharina Bayerl, Brand Managerin bei Lilly Deutschland GmbH. „Besonders in der Rheumatologie, wo sich Veränderungen oft über Jahre entwickeln, hilft VR dabei, die Dringlichkeit einer frühen Diagnose und Therapie greifbar zu machen.“

Wie sich Pharmaunternehmen in die Aus- und Weiterbildung einbringen können, zeigt die Kooperation zwischen Lilly und der Universität Erlangen. Gemeinsam mit der Kölner Agentur DocCheck agency haben sie mit „Rheumality“ eine VR-Anwendung entwickelt, die angehenden und praktizierenden Medizinerinnen und Medizinern die Möglichkeit bietet, Erkrankungen interaktiv zu studieren. Durch 3D-Modelle und Simulationen können Krankheitsbilder in verschiedenen Stadien betrachtet und Therapieansätze nachvollzogen werden. „Es geht darum, die Lehre spannender zu gestalten und medizinisches Wissen zugänglicher zu machen“, sagt Bayerl.

■ Mehr als Marketing: Imagegewinn durch Bildung

Der Nutzen solcher Initiativen geht über die medizinische Lehre hinaus. Pharmaunternehmen positionieren sich damit nicht nur als Hersteller von Medikamenten, sondern auch als aktive Unterstützer der medizinischen Weiterbildung. „Wir sehen uns nicht nur als Arzneimittelhersteller, sondern als Partner der medizinischen Community“, fasst Bayerl zusammen. „Mit innovativen Schulungsmethoden tragen wir dazu bei, dass Ärztinnen und Ärzte bestmöglich auf ihre Arbeit vorbereitet sind – und letztlich auch Patientinnen und Patienten davon profitieren.“

In Zeiten zunehmender Versorgungsengpässe, insbesondere im fachärztlichen Bereich, kann die Pharmaindustrie so auch dazu beitragen, mehr Medizinerinnen und Mediziner für bestimmte Fachrichtungen zu begeistern. Gerade in der Rheumatologie, wo ein akuter Mangel an Spezialisten herrscht, eröffnen neue Lernmethoden Chancen, das Interesse für das Fachgebiet frühzeitig zu wecken und Fachärztinnen und Fachärzte auf dem Laufenden zu halten.

Sicher ist: Die Digitalisierung der medizinischen Lehre wird weiter voranschreiten – und Pharmaunternehmen werden als Partner in diesem Prozess eine wichtige Rolle spielen. „Wir sind überzeugt, dass interaktive Lernformate die Zukunft der medizinischen Aus- und Weiterbildung sind“, so Bayerl. „Und wir werden weiterhin in diese Technologien investieren, um Medizinerinnen und Mediziner bestmöglich zu unterstützen.“

■ Willkommen in der „Rheumality“

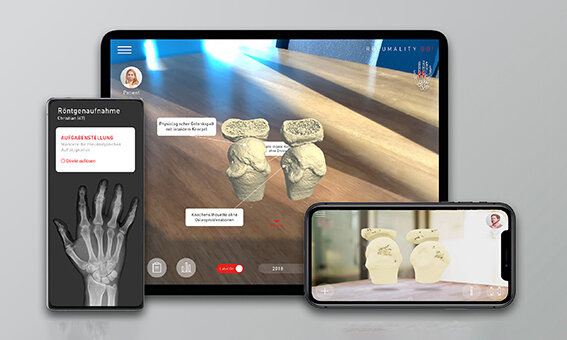

Das übergeordnete Ziel, das die DocCheck agency bei der Entwicklung der Anwendung in Zusammenarbeit mit Lilly und der Uni Erlangen verfolgte, bestand darin, klassische 2D-Bildgebungen in 3D zu übertragen, eine technologische Lösung für mehr Plastizität in der Darstellung zu finden und ein Lernerlebnis zu schaffen, das nicht nur informativ ist, sondern auch Spaß macht. Die Anwendung „Rheumality“ behandelt vor allem verschiedene Formen der Arthritis und bietet eine dreidimensionale, plastische Darstellung rheumatologischer Krankheitsbilder in einer virtuellen Umgebung. Die App, die auf dem Agentur-XR-Framework Medreality entwickelt wurde, ist inzwischen auch als Augmented-Reality-Version für Handy und Tablet verfügbar und kann so barrierefrei direkt am Point of Interest, zum Beispiel vom Außendienst begleitend für das Arzt-Gespräch, genutzt werden.

Eine Besonderheit besteht darin, dass in der App reale, anonymisierte rheumatologische Patientenfälle – inklusive echter Patientendaten, Röntgen- & CT-Bildgebungen, Krankheits- sowie Therapieverläufen – aufbereitet sind. Dank VR-Technologie und 3D-Rendering lassen sich die Scans dabei aus jeder Perspektive und auch von innen betrachten – Nutzer können so in die Gewebestrukturen eintauchen und ein plastisches Verständnis erhalten.

In der „Rheumality“-Anwendung sind reale, anonymisierte rheumatologische Patientenfälle aufbereitet.

Quelle: DocCheck agency/Lilly Deutschland GmbH

Ursprünglich als Anwendung von und mit der Lehre für die Lehre entwickelt, die Lehreinrichtungen und Medizinstudierenden zur besseren Veranschaulichung sowie Vermittlung dient, ist „Rheumality“ heute an einigen deutschen Medizinfakultäten fester Bestandteil des Lehrplans und sogar scheinrelevant. Schnell kam die App aber auch in der HCP-Kommunikation im Rahmen von Kongressen und Standaktionen, beispielsweise beim EULAR 2024 in Wien und DGRh 2024 in Düsseldorf, sowie im Außendienst zum Einsatz. Da der AR-Ableger „Rheumality GO“ nicht auf eine VR-Brille angewiesen ist und mobil per Tablet oder Handy genutzt werden kann, ist er – neben Messe und Außendienst – auch für den Einsatz in der Patientenaufklärung geeignet.

■ Praxisnahes Lernen dank echter Patientenfälle

Der „Rheumality“-Nutzer interagiert in der App per Handtracking mit virtuellen Patienten auf Basis echter Fälle. Neben den Krankheitsbildern können auch Krankheitsverläufe sowie Unterschiede verschiedener Behandlungsansätze und Therapieeffekte visualisiert werden. Konkret können beispielsweise Unterschiede zwischen Früh- und Spätstadien einer Erkrankung oder die Wirksamkeit bestimmter Behandlungsmethoden verglichen werden. „Getreu dem Motto ‚Mehr sehen – mehr verstehen‘ ging es bei der Entwicklung der App nicht nur darum, Rheumatologie anschaulicher und schlicht interessanter zu machen, sondern als Pharmaunternehmen ein innovatives Angebot zu schaffen, das Informationsbedürfnisse bedient und den rheumatologischen Nachwuchs in der Ausbildung unterstützt – also Mehrwerte für den Arzt von heute und morgen schafft“, erklärt Brand Managerin Katharina Bayerl. Neben der Visualisierung waren deshalb auch Aspekte wie Storytelling und Interaktivität entscheidend. So ist der Arzt nicht nur Rezipient, sondern wird in der App selbst aktiv, kann sich spielerisch weiterbilden oder beispielsweise Behandlungsoptionen im Patientengespräch anschaulicher erklären.

Kürzlich ist die „Rheumality“ durch ein Dermatologie-Modul ergänzt worden, um zu zeigen, wie aus einer Nagel-Psoriasis eine Psioriasis Arthritis werden kann. Und genau dieser Ganzheitlichkeit wollen sich die drei Partner, die für „Rheumality“ verantwortlich zeichnen, auch zukünftig widmen, „um den Blick der jungen Generation nicht nur nach vorn zu richten, sondern für ein ganzheitliches Krankheitsbild zu schärfen“.

Unter dem Titel „Inhaling VR“ lädt DocCheck am 15. Mai 2025 nach Berlin ein und zeigt dort, wie man seine Produkte und ihre Wirkungen mit Virtual Reality und Mixed Reality faszinierend darstellen kann (mehr Infos zu dieser und zur Folgeveranstaltung unter breakingmed.de).

■ Das Leiden der Patienten verstehen

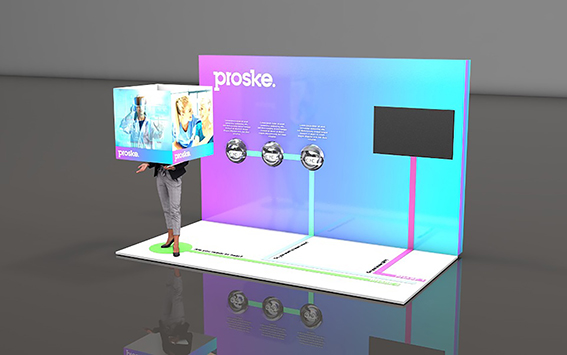

Ein anderes Beispiel für den Einsatz von innovativer Technologie in der Wissensvermittlung stammt von der Proske GmbH: Sie hat ein immersives Erlebnis zur Darstellung der Patientenreise bei der Erkrankung Generalisierte Pustuläre Psoriasis (GPP) geschaffen, um Ärzten ein besseres Verständnis der Erkrankung zu vermitteln. Da es sich bei GPP um eine Seltene Erkrankung handelt, sei eine Emotionalisierung besonders wichtig, damit das Leiden der Patienten verstanden und so ein besserer Behandlungserfolg erzielt werden könne, wie Geschäftsführerin Larissa Steinbäcker erklärt.

GPP ist eine schwerwiegende Erkrankung mit unvorhersehbaren Schüben, sogenannten Flare-Ups, die eine schnelle, nachhaltige und sichere Behandlung erfordert. Die Anwendung kommt in Krankenhäusern und auf Kongressen zum Einsatz, um das Bewusstsein der Ärzte für die Symptome von GPP-Flare-Ups zu erhöhen und ihnen zu helfen, die Krankheit besser zu verstehen, um eine schnellere Diagnose und eine effektivere Behandlung der Patienten zu ermöglichen. „Durch die immersive Erfahrung sollen die Ärzte die Patientenreise von GPP anschaulich erleben und ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen und den Behandlungsbedarf der Erkrankung entwickeln“, so Steinbäcker.

Neben dem Schaffen einer multisensorischen Erfahrung bestand angesichts der knappen Zeit, die Ärzten für Weiterbildung zur Verfügung steht, eine weitere Herausforderung darin, das Projekt so zu gestalten, dass es in kürzester Zeit eine maximale Wirkung erzielt, ohne die Aufmerksamkeit oder das Interesse der Teilnehmer zu verlieren. Und da die Anwendung in verschiedenen Ländern, wie beispielsweise Saudi-Arabien, den VAE und Indien zum Einsatz kommt, müssen auch kulturelle Unterschiede und lokale Gegebenheiten berücksichtigt werden.

Die Proske GmbH hat ein multisensorisches Erlebnis zur Darstellung der Patientenreise bei der Erkrankung GPP geschaffen. Quelle: Proske

Die Weiterbildung zu GPP erfolgt in drei Phasen: In der ersten Phase „Bewusstseinssteigerung“ wird eine Verbindung zwischen den Ärzten und den Patienten aufgebaut, indem ein emotionales Video gezeigt wird, in dem ein Patient seine persönliche Geschichte über die Krankheit erzählt. Die Phase 2 „Edutainment“ kombiniert Lernen mit Unterhaltung und bietet eine Mixed-Reality-Erfahrung, in der die Teilnehmer durch den Einsatz von Magic Leap 2-Brillen in vier verschiedene Lernkapitel mit realistischen Simulationen zu den Symptomen von GPP, der Differenzierung zwischen GPP und anderen Hautkrankheiten sowie zur Behandlung von GPP eintauchen. Die dritte Phase „Follow-up“ konzentriert sich auf die langfristige Planung der GPP-Behandlung. Hier können die Ärzte mithilfe der Mixed Reality lernen, wie sie die Behandlung von GPP langfristig planen und die Symptome des Patienten verfolgen können, um die bestmögliche Behandlung zu gewährleisten.

Zusätzlich ermöglicht es der „Immersive Experience Room“, die Symptome der GPP hautnah zu erleben. Die Ärzte betreten eine interaktive, multisensorische Umgebung, die mit VR-Videos beginnt, um die Symptome in realistische Szenarien zu übersetzen. Der Raum veranschaulicht das Gefühl von Juckreiz, Hautschmerzen und Isolation und gestattet es so, sich in die Realität eines GPP-Patienten hineinzuversetzen.

Die „Experience Wall“ verstärkt dieses Verständnis, indem die Teilnehmer die Auswirkungen der Krankheit physisch nachvollziehen können. Mit speziellen Geräten können sie beispielsweise das Gefühl von Hautschmerzen oder extremen Hautempfindungen simulieren, um zu erfahren, wie es sich anfühlt, wenn die Haut von GPP betroffen ist. „Dieser physische Ansatz hilft dabei, die Vorstellungskraft und das Empathievermögen der Teilnehmer zu wecken und verdeutlicht, dass die Auswirkungen der Krankheit über die sichtbaren Hautveränderungen hinausgehen und auch emotionale und soziale Belastungen umfassen“, erläutert Larissa Steinbäcker.